社会のできごと

- 1840~1842年

- アヘン戦争

- 中国清朝が、英国とのアヘン戦争に負ける。この結果を知った幕府(ばくふ)は欧米列強への態度(たいど)を軟化(なんか)させ、この対外軟化姿勢がやがて開国の大きな要因となり、のち明治維新(めいじいしん)へとつながる

- 1853年

- 黒船来航(らいこう)

- ペリー(アメリカ東インド艦隊司令長官(かんたいしれいちょうかん)マシュー・ペリー)がひきいる黒船が浦賀(うらが)に来る。日本に開国することを求めた

- 1854年

- 安政の開国-貿易の夜明け

- 日米和親条約(わしんじょうやく)、日英和親条約、日露(にちろ)和親条約が締結され、下田と函館(はこだて)を開港。海外渡航(とこう)を解禁(かいきん)した。

- 1858年

- 安政五カ国条約の締結(ていけつ)

- 日米修好通商条約(しゅうこうつうしょうじょうやく)・日英修好通商条約・日仏修好通商条約・日露修好通商条約・日蘭(にちらん)修好通商条約 - 日本にとって不利(ふり)な内容を含む不平等(ふびょうどう)条約の締結(ていけつ)

- 1865~1868年

- 坂本龍馬らにより亀山社中設立(せつりつ)

- 薩摩藩などの資金援助(えんじょ)を受け、坂本龍馬らが中心となって、商社活動の先がけとなったといわれる亀山社中(かめやましゃちゅう)、のちの海援隊(かいえんたい)をつくる

- 1867年

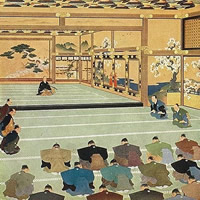

- 大政奉還(たいせいほうかん)

- 江戸幕府の終わり。第15代将軍(しょうぐん)徳川慶喜(とくがわよしのぶ)が政権(せいけん)を朝廷(ちょうてい)明治天皇に返上(へんじょう)した

![]()

江戸時代の末期、幕府が鎖国(さこく)を解(と)き開港(かいこう)した頃に、商社の先がけとなる会社をつくったのが坂本龍馬だったんだ。明治時代に入ると、商社は政府がめざした近代工業の育成に協力(きょうりょく)したんだよ。

江戸末期~明治中期

日本で初めての商社(商社の源流)

黒船来航

日本で初めて商社ができたと言われるのは、江戸末期の「幕末」と呼ばれている時代なんだ。くわしく言うと、200年以上続いていた江戸幕府の鎖国が解かれ、1854年に開国した「安政の開国」のあとのこと。この時代の有名なヒーロー、坂本龍馬の名前は知っているよね。じつは、この坂本龍馬は、日本で先がけとなる商社をつくった人なんだ。龍馬がつくった商社は、近代化の遅れた古い体制の江戸幕府を倒そうとしていた長州藩(ちょうしゅうはん)や薩摩藩(さつまはん)のために、イギリスから進歩的な軍需品(ぐんじゅひん)や蒸気船(じょうきせん)を買って応援(おうえん)した。つまり、龍馬の商社は新しい日本をつくるのに大事な役割(やくわり)をはたしたというわけだ。

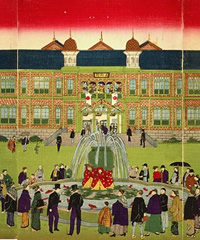

文明開化と商社

江戸幕府が倒(たお)れて、新しい明治政府ができると、大都市に洋風建築(ようふうけんちく)・ガス灯・洋服といった西洋の新しい文化が急速に広まった。この時期は「文明開化」と呼ばれているね。西洋の珍しいものを人々が欲しがったから、日本の貿易商人や商社は、もちろん、そういうものをたくさん輸入(ゆにゅう)しようとした。それだけじゃなく、外国の人たちが欲しがっていた日本の生糸(きいと)や茶なども輸出(ゆしゅつ)しようとした。けれど、初めのうちはなかなか日本側の思うようにいかなかったんだな。どうしてかというと、その頃は外国の商人が貿易を独占していたので、日本側主導での取引がしにくかったからなんだ。

江戸幕府が倒(たお)れて、新しい明治政府ができると、大都市に洋風建築(ようふうけんちく)・ガス灯・洋服といった西洋の新しい文化が急速に広まった。この時期は「文明開化」と呼ばれているね。西洋の珍しいものを人々が欲しがったから、日本の貿易商人や商社は、もちろん、そういうものをたくさん輸入(ゆにゅう)しようとした。それだけじゃなく、外国の人たちが欲しがっていた日本の生糸(きいと)や茶なども輸出(ゆしゅつ)しようとした。けれど、初めのうちはなかなか日本側の思うようにいかなかったんだな。どうしてかというと、その頃は外国の商人が貿易を独占していたので、日本側主導での取引がしにくかったからなんだ。

近代工業の育成と商社

富岡製糸場

新しい明治政府は、イギリスやアメリカなどの「列強(れっきょう)」と呼ばれる国との国力の差をうめるために、近代工業を育成した。主な輸出品だった生糸などを生産する製糸(せいし)工場や紡績(ぼうせき)工場をいくつも作った。その工場で動かす機械を外国から買い入れたのは商社だよ。また、こうした工場で生産された綿糸や織物(おりもの)、生糸(きいと)などを外国にたくさん売ったのも商社なんだ。やがて工場の機械が電気で動くようになると、今度は発電設備が必要になってきた。そこでまた商社の出番(でばん)だ。商社は外国から発電設備を買い入れて、発電所をつくるのを助けた。商社は明治政府と協力して、日本の近代工業の育成を助けたと言えるんだ。

江戸時代 詳しい解説 1853~1867年ごろ

日本の開国後に貿易商人が組織化された会社が商社の源流

1853年に黒船が来航して以来、江戸幕府は欧米列強から開国を迫られ、1854年に210年間続けた鎖国政策(さこくせいさく)を改めて開国し、自由貿易への道を歩むことになりましたが、それが商社の登場につながりました。もともと幕府は開国を強い態度(たいど)で拒否(きょひ)していましたが、1842年に隣国(りんごく)の大国(たいこく)中国清朝(しんちょう)が英国とのアヘン戦争に敗戦(はいせん)したことで態度を軟化(なんか)させたと言われています。今でこそ商社の活動は多岐(たき)におよびますが、商社の源流は開国後に登場した貿易会社に見ることができます。海外では東インド会社などがすでに17世紀頃から外国市場を求めて本格的な活動を展開していました。外国との貿易には、貿易の仕方、商慣習(しょうかんしゅう)、取り引きに使われる貨幣(かへい)、言葉の問題など従来の国内商人では対応できない多くの解決すべき課題がありました。これらの課題に対応できる知識力を持つ商人が貿易商人であり、その貿易商人が組織化(そしきか)された形態(けいたい)が貿易会社だと言うことができるのではないでしょうか。日本の場合は開国以降に民間人による貿易活動が活発化しました。最初は貿易取引に長けた外国貿易商人の力が強く、日本の貿易商人は大変苦労したようですが、次第に貿易取引ができるようになり、近代的企業形態の商社の登場につながりました。

新しい国を打ちたてるために外国との貿易を考えた坂本龍馬

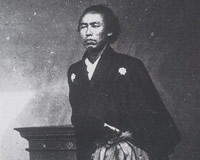

坂本龍馬

坂本龍馬の名前は知っているかい? そう、江戸時代の終わり頃、「幕末」と呼ばれている時期に活躍したヒーローだね。この頃の日本は、開国はしたものの、その後の日本のあり方、将来をめぐって、近代化の遅れた古い体制の江戸幕府と、江戸幕府を倒して新しい日本をつくろうとするグループの勢力(せいりょく)がぶつかり合っていた時代なんだ。坂本龍馬は、そんな中で、新しい日本をつくるグループの味方(みかた)をした人だ。なぜ味方したかというと「今のままでは、日本は強い外国の植民地(しょくみんち)になってしまう」。そうならないために、「日本は新しい国に生まれ変わり、貿易をして豊(ゆた)かになり、強くならなければならない」と考えたからなんだ。

坂本龍馬がつくった「商社」(商社の源流)

やがて龍馬は、江戸幕府幕臣(えどばくふばくしん)・勝海舟(かつかいしゅう)に学んだ航海術を生かし、外国との貿易を始めたんだけど、そのときにつくった会社が「亀山社中」という日本で最初につくられた海運会社。この会社が民間としてはじめて貿易取引を行ったことから「商社」の源流と言われているんだ。

海援隊(かいえんたい)

(亀山社中が発展したもの)「カメヤマシャチュウ」なんて、ちょっとおかしな名前だね。だけど、この頃には「○×株式会社」なんていう言い方がなかったからしょうがない。「亀山」というのは、この会社ができた長崎市の亀山という場所のこと。「社中」というのは、「結社(けっしゃ)」という意味の江戸時代の言葉なんだよ。(「結社」というのは、共通の目的のために組織された団体や会社、という意味。)名前はヘンだけど、この「亀山社中」は、歴史の中でとても大事な役割をはたしたんだ。

倒幕(とうばく)をめざすには軍備が足りない、薩摩藩と長州藩

この頃、幕府を倒そうとして一番がんばっていたのは、薩摩藩(鹿児島県)と長州藩(山口県)だったんだ。これは、もう学校で習ったかもしれないね。そんな薩摩藩や長州藩に対して、幕府だって黙(だま)っちゃいなかった。いざとなったら、武力を使ってやっつけてやろうとしていたんだ。もしそうなったら、戦争になるね。戦争になったら、軍備をたくさん持っている方が強い。この時代に強い軍備といえば銃なんだ。刀じゃダメ。ところが、薩摩藩や長州藩には、銃がたくさんはなかった。さあ、困ったぞ……。

外国から軍備を買って、薩摩藩と長州藩を助ける

軍備が必要だった薩摩藩と長州藩には、頼れる味方がいた。その味方が外国からたくさんの軍備を手に入れてくれたんだ。その味方っていうのが、そのとおり、坂本龍馬がつくった商社「亀山社中」なんだよ。亀山社中は、物の運搬(うんぱん)や貿易の仲介(ちゅうかい)を主な仕事にしていた。そして、イギリスと貿易をして外国の進歩的な軍備を手に入れ、それを薩摩藩や長州藩にどんどん運び込んだ。性能のいい銃だけじゃなく、長州藩のためには、なんと軍艦(ぐんかん)として使える蒸気船(じょうきせん)まで用意してあげたんだ。

貿易を通じて薩長連合をお膳立て(おぜんだて)した龍馬

トーマス・

ブレーク・グラバー

もう一人、薩摩藩と長州藩には強い味方がいた。長崎県の観光名所になっているグラバー園で知られたイギリス人、グラバー商会のトーマス・ブレーク・グラバーだ。龍馬はグラバー商会から軍備を買っていたんだ。実は、薩摩藩と長州藩は、最初は仲が悪かったんだ。龍馬は、幕府ににらまれて軍需品を外国から買えなかった長州藩のために、薩摩藩の名前で軍備を購入してあげたり、また長州藩のお米を薩摩藩に販売するなどの交易を通じて、2つの藩の仲を取り持ったんだ。

倒幕を後押しした龍馬の商社

大政奉還

こういうことがあったから、薩摩藩や長州藩は、幕府より強くなることができた。そして、1867年に大政奉還(たいせいほうかん)が行われて幕府が倒れることになったんだ。つまり、龍馬がつくった商社は、新しい日本をつくるのにとても大事な役割をはたした、というわけなんだね。

亀山社中のメンバーのその後

亀山社中の当時のメンバーには、のちに外務大臣となった陸奥宗光(むつむねみつ)や、初代衆議院議長(しゅうぎいんぎちょう)の中島信行(なかじまのぶゆき)などがいました。亀山社中はその後所有船(しょゆうせん)の沈没(ちんぼつ)などで経営難に陥り(おちいり)、1867年に土佐藩の援助を受けて名称を海援隊に改めました。この海援隊の会計係を務めていたのが、三菱財閥(みつびしざいばつ)の創業者である岩崎弥太郎(いわさきやたろう)です。

明治時代 詳しい解説 1868~1872年ごろ

明治時代がはじまると

明治時代になると政府(せいふ)は、まず、日本を近代化するために、欧米諸国(おうべいしょこく)の文化や技術、制度(せいど)などを取り入れることに力を入れた。これが文明開化(ぶんめいかいか)と呼ばれる動き。その中で、日本は西洋との圧倒的な国力の差があることに危機感をいだき、欧米諸国に対抗するために国家の近代化を推進する殖産興業(しょくさんこうぎょう:新産業育成)や富国強兵(ふこくきょうへい:軍事力の増強)、脱亜入欧(だつあにゅうおう:後進のアジアを脱し、ヨーロッパ列強の一員となる)などのいろいろな政策をとったんだ。

文明開化はしたけれど活躍できない日本の商社

文明開化

文明開化で、大都市には、西洋の新しい文化が急速に広まったんだ。横浜と新橋の間に最初の鉄道が開通し、人力車や鉄道馬車が街を走るようになり、洋風建築やガス灯、洋服、洋食などが普及(ふきゅう)した。かんたんに言うと、西洋のものが大流行したわけなんだね。学校の教科書では、このことを文明開化と言っているね。ところで、外国のものを輸入するのは商社の仕事、だよね。だから、この頃の商社も、当然、流行していた西洋のものを輸入しようとしたんだよ。だけど、なかなか思うようにはいかなかったんだ。この頃の資料を調べてみると、日本の商社が輸入したものの合計金額は、輸入全体の金額のわずか1.3パーセントしかない(※1)。これじゃあ、輸入がうまくいっていたとは言えないね。じゃあ、それ以外の分は誰が輸入したんだろう……それは日本に在留していた外国の貿易商人たちだ。この頃は、外国の商人の力がとても強かったから、日本の商社は思うように活動できなかった。

(※1 出典『日本商社史』実教出版)

日本のものを外国に売りたい、けど……

文明開化だからといって、西洋のものを買ってばかりだと、日本からお金がなくなってしまうよね。だから、新しくできた明治政府は、日本の産物を外国にどんどん売って、つまり輸出をして、お金を得ようとした。この頃の外国は、日本の生糸や茶、銅などを欲しがっていたから、そういうものをできるだけたくさん売ろうとしたんだ。もちろん、日本の商社もそんな明治政府に協力したよ。そして、日本の産物を外国に直接輸出しようとした。だけど、これもあまりうまくいかなかったんだな。この頃の日本の輸出全体の金額のうち、商社が輸出したものの金額の割合はわずか1.5パーセント(※2)。ほんの少ししか輸出できなかったんだね。なんでそんなに少ないのかって? それは前に書いたのと同じ理由なんだ。つまり、この頃は外国の商人が力を持っていたから、日本の商社は思うように仕事ができなかったんだ。

(※2)出典『日本商社史』実教出版)

この時代の日本の商社

この時代の日本の貿易商人は、外国市場のことをよく知らず、貿易手続きにもまだまだくわしくなかったようです。また、日本の貿易商人は商品の輸送手段である船舶(せんぱく)さえ持っていなかったので、外国商人が日本との貿易を取り仕切り、莫大(ばくだい)な利益を得ていました。当時の日本の貿易商人は苦労の連続だったようです。日本の貿易商人の信用は低く、貿易取引はすべて現金決済(げんきんけっさい)とされていました。これは国際的にも異例(いれい)のことでした。商品の品質の違いを盾(たて)に違約金や賠償金(ばいしょうきん)を一方的に請求(せいきゅう)されることも少なくなかったようです。また、日本の商人が外国語を十分に理解できない時は取引通訳のできる外国人を入れて筆談(ひつだん)していましたが、その際に、通訳者にごまかされてしまうこともあったようです。外国商人を経由(けいゆ)する貿易は非常に長期間にわたり、明治に入ってから30年以上も経った後にようやく外国商人と日本貿易商人の取り扱う量が半々近くになりました。